Менингиома головного мозга — что это такое и последствия после операции

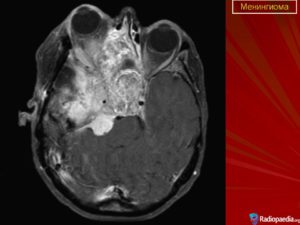

Менингиома (внемозговая опухоль), так же называемая менингиоматозом и арахноидэндотелиомой в основном, доброкачественное новообразование, которое образуется из мягкой оболочки головного мозга, в некоторых случаях из сплетений сосудов. Образоваться может как на спинном, так и на головном мозге.

В медицинской практике, чаще всего менингиома встречается на поверхности мозга (внемозговая), но опухоль может образоваться и в других частях мозга. Развитие новообразования занимает достаточно большой период времени. В редких случаях наблюдается перерастание доброкачественного новообразования в злокачественное.

Арахноидэндотелиома не образуется из твердой оболочки мозга.

В международной классификации код менингиомы по МКБ 10(Международная классификация болезней 10-го пересмотра): С71. Преимущественно возникает у взрослых от 35 до 70 лет, в основном у женского пола. У детей, опухоль, образуется в очень редких случаях, примерно 2% от всех видов опухолей у детей. Примерно десять процентов новообразований несут злокачественный характер.

В чем причина развития?

Причину возникновения болезни ученые установить не могут. Некоторые факторы могут быть причиной заболевания:

- Возраст (40 лет и больше);

- Воздействие небольшой дозировки радиации (ионизирующее излучение);

- Генетические отклонения (в 22 хромосоме);

Сотрясение мозга может привести к посттравматической менингиоме.

ВНИМАНИЕ! Диагностирование злокачественного новообразования головного мозга у мужчин чаще, чем у женщин. Но по статистике доброкачественное образование диагностируется у женщин чаще, чем у мужчин, из-за дополнительных факторов.

Из-за особенностей женского организма, а так же дополнительных факторов развития заболевания, у женского пола менингиома встречается чаще, чем у мужского пола. Развитию менингиомы у женщин, включая вышеизложенные факторы, способствует отклонения в гормональном фоне организма, а так же рак молочной железы, беременность способствует развитию опухоли головного мозга!

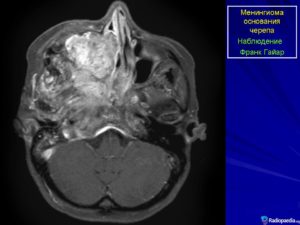

Местоположение менингиомы (процентное соотношение):

- В четверти всех случаев(25%) новообразование располагается на фальксе, парасагиттально;

- Конвекситально в своде черепа – 19;

- На крыльях кости – 17;

- Супрексально – 9;

- В палатке мозжечка (намет) – 3;

- В задней и ольфакторной черепной ямке – 8;

- В средней и передней черепной ямках – 4;

- Менингиома зрительного нерва – 2;

- В большом затылочном отверстии – 2;

- В боковом желудочке – 2.

У детей менингиома может быть локализована в печени, болезнь развивается еще до рождения, поэтому является врожденной.

Классификация менингиомы

Менингиома бывает нескольких видов:

- Менинготелиоматозная;

- Переходная;

- Псаммоматозная;

- Ангиоматозная;

- Секреторная;

- Хордоидная;

- Светлоклеточная;

- Петрокливальная;

- Гиперостотическая ольфакторная;

- Кальцинированная;

- Фибропластическая;

- Обызвествленная.

Заболевание делится на 3 основные категории, в зависимости от того на сколько образование злокачественно:

- Доброкачественная менингиома (типичная) – медленно растущее новообразование, которое не прорастает в ткань мозга, скорее сдавливает. Чаще всего имеет поверхностную локализацию.

- Атипическая менингиома – так же называемая полудоброкачественной, характеризуется митотической активностью роста, может прорастать в ткань мозга.

- Злокачественная менингиома (анапластическая) – проникает в ткань мозга, имеет возможность поражать другие органы организма, что приводит к развитию заболевания в других частях организма. Вызывает рак.

Симптоматика

На начальных стадиях развития возможно отсутствие, каких либо симптомов. У пациента может отсутствовать дискомфорт. Новообразование начинает проявлять себя после приобретения достаточных размеров.

Общими признаками могут быть:

- Головные боли;

- Повышенное давление черепной коробки;

- Тошнота, даже послервотная;

- Провалы в памяти;

- Психические отклонения;

- Судорожные припадки;

- Общая слабость;

- Потеря равновесия;

- Проблемы со слухом;

- Проблемы со зрением;

- Нарушение обоняние (менингиома лобной доли).

Внимание! Проявление любого из вышеизложенных симптомов, повод для немедленного обследования, не стоит ждать дальнейшего ухудшения состояния.

Симптомы напрямую зависят от локализации (в области кавернозного синуса, мостомозжечкового угла, пирамиды височной кости) новообразования в области мозга.

Симптомы и локализация менингиомы:

- Симптомы поверхностного образования провоцируют к головным болям, судорогам. Головные боли обостряются утром и ночью;

- Поражение лобной доли способствует изменению психики больного, он становится более агрессивным, перестает трезво оценивать окружающих. В частности наблюдается нарушение зрения, потеря обоняния;

- Менингиома височной области приводит к проблемам со слухом, влияет на речь пациента, общая слабость;

- Менингиома сагиттального синуса, характеризуется ухудшением мышления, памяти, появление судорожных припадков. Парасаггитальная менингиома в области позвоночника влияет на слух и координацию пациента;

- Новообразование мозжечковой области (намет мозжечка) приводит к потере равновесия, Нарушение дыхательного процесса может быть опасным для жизни заболевшего;

- Опухоль мостомозжечкового угла (ММУ) (левой и правой областей) – в основном доброкачественная, однако, опухоль в данном случае оказывает давление на ствол мозга, на мозжечок. Такие же симптомы имеются при опухоли гемисферы мозжечка;

- Менингиома бугорка турецкого седла, ската обусловлена нарушением зрения, приводящем к полной слепоте;

- Менинготелиоматозная опухоль состоит из клеток в виде мозаики, не имеющая определенную структуру;

- Менингиома теменной области – нарушается ориентация в пространстве.

Внутричерепная менингиома встречается чаще, чем менингиома спинного мозга, но заболевание не всегда проявляет симптомы, чаще всего при маленьких размерах опухоли.

Диагностика

Диагностика заболевания весьма затруднительна, особенно при маленьких новообразованиях, на ранних стадиях развития. Во многих случаях, симптомы путают с возрастными особенностями пациентов.

Диагностируют менингому только при прохождении обследования под наблюдением:

- Нейрохирурга;

- Врача-невролога;

- ЛОРа;

- Офтальмолога.

При выявлении первых симптомов пациенту назначается полноценное обследование. Для окончательного диагностирования проводят:

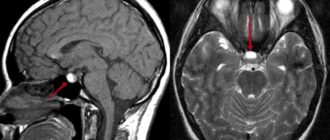

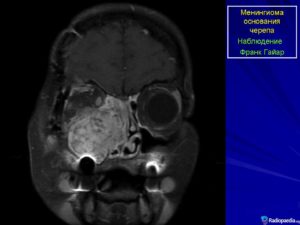

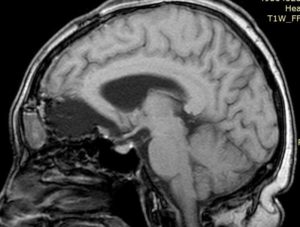

- Компьютерную томографию (КТ) — точность результата составляет 90%;

- Магнитно-резонансную томографию (МРТ) – с точностью 85%;

- Проверка слуха, зрения;

- Анализом крови;

- Позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ)

- Биопсия применяется для определения типа образования.

Каждый из типов томографии необходим для получения полной картины состояния опухоли:

- МРТ – определяет наличие новообразования;

- КТ – определяет задействованность костной ткани и опухолевых кальцинатов;

- ПЭТ – определяет степень рецидива опухоли, т.е. распространения на другие части организма.

Лечение менингиомы. Может ли рассосаться опухоль?

Опухоль это такое образование, которое нужно удалять или принять меры по остановке развития. Если не проводить лечения, опухоль может привести к большому количеству осложнений, не исключается летальных исход. Так же стоит избегать лечения менингиомы народными средствами (различными травами, настойкам), необходимо обратиться к врачу для дальнейших обследований.

Лечение менингиомы назначается после прохождение полной диагностики, в зависимости от местоположения новообразования, степени её злокачественности и размера менингиомы. Основные методы лечения:

- Наблюдение (лечение без операции) — проводится только в случае с доброкачественной опухолью, с заторможенным развитием, такая менингиома не влияет на организм пациента. Один раз в полгода пациент проходят МРТ, для контроля опухоли;

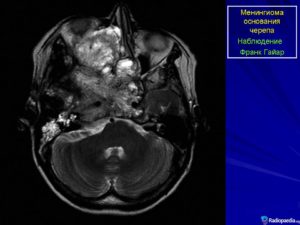

- Хирургия основания черепа (менингиолиз) – зависит от доступности хирурга к новообразованию. Большинство менингиом не прорастают в ткань мозга, при хирургическом вмешательстве не задеваются здоровые ткани. Такой метод удаления применяется при гигантских размерах опухоли, но в некоторых случаях опухоль полностью не удаляется, за оставшейся частью проводят наблюдения (касается атипичных и злокачественных образований, которые могут прорастать в ткани мозга);

- Лучевая терапия – применяется для удаления злокачественной опухоли, имеющая множество локализаций (менингиоматоз оболочек). Процесс проводится неоднократно, обычно занимает несколько недель. Данные метод позволяет пациенту безболезненно избавиться от опухоли, обычно пациент сразу отправляется домой. Но данная методика имеет некоторые осложнения, такие как лучевой дерматит, выпадение волос. К такому методу врачи прибегают лишь в случае недоступности опухоли для хирургического вмешательства или противопоказаний для непосредственного удаления;

- Радиохирургия (гамма-нож) – опухоль удаляется с помощью мощного ионизирующего излучения, при этом здоровые клетки не затрагиваются. Так же не имеет реабилитационного периода после удаления. После прохождения курса, с применением гамма-ножа дальнейшее развитие опухоли останавливается. Невозможно применять при больших новообразованиях.

Для лечения менингиомы в Израиле подбираются современные эффективные методы радиотерапии, позволяющие сфокусировать излучение точно на опухолевый очаг и не задеть здоровую ткань.

Стоимость операции, в зависимости от местоположения менингиомы, её размеров и способа операции варьируется от 50 000 до 250 000 рублей.

Как жить после операции

После операции по удалению образования, для восстановления организма требуется симптоматическая терапия (в основном лекарствами). Направлена она на устранение отека мозга, назначаются глюкокортикостероиды. Антиконвульсанты, при судорогах.

Менингиомы

- Аневризмальная костная киста (АКК, англ. aneurismal bone cyst, ABC, син.: гемангиоматозная киста кости, гигантоклеточная репаративная гранулема,…

- Нетравматическое постганглионарное повреждение плечевого сплетения, по данным G.M. Mullins и соавт. (2007), в 8% случаев обусловлено…

- Паранеопластическая мозжечковая дегенерация (ПМД) относится к группе паранеопластических неврологических синдромов (ПНС) и представляет собой…

- В современной нейрохирургии понятие «первичные опухоли тройничного нерва» обозначает новообразования, растущие из различных анатомических отделов…

- СПРАВОЧНИК НЕВРОЛОГА Краниофациальные новообразования (опухоли) представляют собой очень неоднородную группу заболеваний с совершенно [1]…

- Шванномы относятся к медленнорастущим доброкачественным опухолям, возникающим из шванновских клеток (леммоцитов) оболочки периферических нервов.…

- СПРАВОЧНИК НЕВРОЛОГА Синдром распада (лизиса) опухоли (СРО) — сложный патологический процесс, развивающийся в результате спонтанного или…

- Постмастэктомический синдром (ПМЭС) — это совокупность клинических проявлений (органического и функционального характера) в [ !!!]…

- [ читать] (или скачать) статью в формате PDF Мультидисциплинарность данной патологии приводит к тому, что первичное обращение больных c…

- … боль в области лица или полости рта – это самая частая жалоба в стоматологической и неврологической практике. Стомалгия (СА) – хронически…

- … третий моляр — 8-й зуб в ряду, просторечное название «восьмёрка». Посттравматическая нейропатия язычного нерва (ветви чувствительной части…

- . Наиболее частыми причинами, ведущими к развитию неврита нижнего луночкового нерва (n.alveolaris inferior) являются: осложнение при проводниковой…

- Актуальность. Многие хирурги и анестезиологи встречаются при проведении стоматологических и нейрохирургических операций (например, при травмах в…

- Пациента с нарушением мозгового кровообращения (НМК) и лицевыми болями неясного происхождения (в т.ч. опухолевидными образованиями шеи) неврологу…

- [ читать] (или скачать) статью в формате PDF Актуальность: среди плохо курабельных прозопалгий одонтогенный болевой синдром занимает…

Page 3

- Интратекальное введение (эндолюмбальное введение) обозначает доставку вещества в подоболочечное пространство (от лат. teka — оболочка), т.е.…

- [ читать] (или скачать) статью в формате PDF Дефиниция. Идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ) — состояние, которое характеризуется…

- по материалам статьи «Парестезии при субарахноидальной и эпидуральной анестезии. Клинический и анатомический анализ» M.A. Reina, J. De Andres,…

- Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция является третьей по частоте болезнь среди причин смертности…

- Люмбальная пункция (ЛП) является одним из широко используемых методов в неврологии и нейрохирургии и заключается во введении иглы в…

- Слабость (парез, паралич) наружной прямой мышцы глаза вследствие дисфункции отводящего нерва (n. abducens [VI пара]) — это редкое обратимое…

- [ читать] (или скачать) статью в формате PDF Актуальность. Внутричерепная гипотензия является доброкачественным процессом, в большинстве…

Page 4

Под хронической тазовой болью понимают доброкачественную постоянную или периодически повторяющуюся в течение, по крайней мере, 6 месяцев боль, испытываемую мужчиной или женщиной в области органов, расположенных в полости таза.

В соответствии с данными Международной ассоциации хронической тазовой боли выделено 6 (шесть) облигатных для данного заболевания признаков:

| 1 — длительность болевого синдрома ≥ 6 месяцев; 2 — низкая эффективность терапии; 3 — несоответствие выраженности боли по ощущениям пациента выраженности повреждения ткани;4 — наличие признаков депрессивного расстройства; 5 — прогрессирующее ограничение физической активности; 6 — наличие поведенческих расстройств. |

Термин «болевой синдром» употребляется в тех случаях, когда первичная патология может быть четко охарактеризована и ее наличие вначале отмечено лишь в одном органе. При прогрессировании заболевания клиническая картина может усложняться и включать различные механизмы и локализации, т. е. происходит формирование симптомокомплекса или синдрома. Согласно определению Международного общества по континенции — контролю мочеиспускания (International Continence Society — ICS) синдром хронической тазовой боли (СХТБ) подразумевает наличие постоянной или периодически повторяющейся эпизодической боли в области таза, сопровождающейся симптомами дисфункции нижнего отдела мочевыделительного тракта, нарушения половой функции, кишечной или гинекологической дисфункции при отсутствии подтверждения инфекционного заболевания или какой-либо другой верифицированной патологии.

В последние годы активно развивается теория так называемого функционального соматического синдрома, одним из проявлений которого является СХТБ. Данное состояние может включать синдром раздраженной толстой кишки, хроническую головную и атипичную лицевую боль, дорсалгию, некоронарогенные боли в грудной клетке, фибромиалгию, синдром хронической усталости.

Классификация СХТБ в соответствии с классификацией Международной ассоциации по изучению боли [IASP] (International Association for the Study of Pain; 1994):[таблица — дифференциальная диагностика болей в области таза]В ряде случаев при СХТБ прослеживается аналогия с часто встречающимся в неврологической практике синдромом – головной болью напряжения (ГБН), в патогенезе которой ведущую роль играет реакция на психосоциальный стресс в виде тревоги и депрессии при лидирующей роли последней. Существующее при этом длительное позное перенапряжение перикраниальных, шейных и глазных мышц (так называемый мышечный стресс) создает дополнительный афферентный болевой поток, участвующий в симптомообразовании. Наличие ряда общих механизмов формирования этих двух синдромов дало основание Извозчикову С.Б. и соавт. (2008) предложить термин «хроническая тазовая боль напряжения», критериями которой являются следующие:

| 1 — наличие постоянной или периодически повторяющейся тазовой боли (заимствовано из определения СХТБ, 2002) длительностью ≥ 6 месяцев; 2 — ведущая роль в патогенезе дистресса и тревожно-депрессивных расстройств; 3 — отсутствие структурных изменений органов малого таза; 4 — исключение вертеброгенного генеза имеющейся клинической симптоматики;[степень выраженности тазовых мышечно-тонических и патобиомеханических нарушений не является диагностическим критерием]. |

В отличие от хронических болевых синдромов другой локализации СХТБ вследствие особенностей строения, функций и иннервации органов таза характеризуется рядом своеобразных механизмов развития. Сами органы таза иннервируются аналогично мышцам тазового дна, которые выполняют функции поддержки, сокращения и расслабления. Расположенные на уровне спинного мозга и ствола головного мозга нейроны выполняют функции контроля и регуляции активности различных органов, расположенных в полости таза. Поток избыточной ноцицептивной афферентации приводит к повышению возбудимости сегментарных структур спинного мозга. В еще большей степени повышается уровень возбуждения в сегментарных звеньях рефлекторной дуги, участвующей в регуляции мышечного тонуса. Большинство мышц не приспособлено к функционированию в условиях длительного тонического напряжения. Это приводит к появлению большого числа недоокисленных продуктов метаболизма в мышечной ткани, вызывающих развитие болевых ощущений. Однажды появившаяся боль может приобретать характер хронической вследствие недостаточной активности нисходящих от периакведуктальных ядер симпатических путей, проецирующихся на вставочные нейроны заднего рога спинного мозга и способных модулировать прохождение болевых сигналов к таламусу. В возникновении миотонических и миодистрофических изменений мышц тазового дна (копчиковая и внутренняя запирательная мышцы, мышца, поднимающая анус) важную роль играет патологическая импульсация из пораженных органов таза. Все виды повышенного тонуса мышц тазового дна или близлежащих мышечных образований могут служить пусковым механизмом тазовой боли и объясняют иррадиацию боли в прямую кишку, мочевой пузырь, головку пениса, влагалище. Кроме того, длительно существующий гипертонус мышечно-связочного аппарата таза, помимо боли, может вызывать или усугублять имеющиеся функциональные блокады крестцово-подвздошных сочленений, которые также нередко сопровождаются алгическими проявлениями и могут составлять дополнительное звено порочного круга. При СХТБ довольно трудно определить, какой из этих факторов первичен, но любой из них способен запустить формирование порочного круга.

подробнее об иннервации органов малого таза и неврологических аспектах тазовой боли Вы можете прочитать в статье «Феномен тазовой боли глазами невролога» А.Н. Баринов, Д.А. Сергиенко (журнал «Нервные болезни» №2, 2015) [читать]

Менингиома головного мозга: прогноз жизни без операции, удаление, реабилитация, лечение

Одна из самых часто встречающихся опухолей головного мозга – менингиома. Она образуется из ткани тонкой паутинной оболочки, окружающей головной и спинной мозг. И хотя это новообразование не поражает непосредственно мозг, оно может сдавливать соседние ткани, вызывая симптомы, схожие с симптомами опухолей мозга.

В большинстве случаев менингиомы растут медленно и не всегда требуют срочного лечения.

Причины заболевания

Точные причины возникновения менингиомы в голове неизвестны. К факторам риска относятся:

- Наследственность. Генетическая склонность к возникновению онкологии может передаваться по наследству.

- Радиотерапия. Предыдущий курс облучения, особенно в области головы, может увеличить риск развития опухоли.

- Женские гормоны. Чаще всего заболевание диагностируют у женщин старше 30 лет. Считается, что гормональные нарушения могут увеличивать риск появления новообразований. В некоторых исследованиях отмечали связь между раком молочной железы и развитием менингиомы.

- Врождённый нейрофиброматоз. Это редкое расстройство нервной системы значительно увеличивает вероятность развития опухолей головного мозга.

- Ожирение. Исследования подтверждают, что чаще менингиомы встречаются у людей с лишним весом. Высокий индекс массы тела – фактор риска для многих видов рака.

Опухоль паутинных мозговых оболочек может развиться в любом возрасте и без каких-либо причин.

Классификация менингиомы головного мозга

Менингиома образуется из паутинной (арахноидальной) оболочки, которая покрывает головной и спинной мозг. Иногда опухоль развивается из мягкой мозговой оболочки. Растет медленно, в 90% случаев это доброкачественное образование (не рак). Чаще встречается в арахноидальной оболочке головного мозга, реже спинного (менингиома позвоночника).

Классифицируют опухоли по месту локализации: например, менингиома височной области, намета мозжечка.

Злокачественные менингиомы встречаются редко. Как правило, они быстро растут и дают метастазы в мозг, лёгкие и другие внутренние органы. Некоторые опухоли классифицируют как атипичные менингиомы. Их нельзя назвать ни доброкачественными, ни злокачественными, но они склонны малигнизироваться и перерастать в рак.

Методы лечения

Тактика лечения менингиомы всегда разрабатывается индивидуально и зависит от многих факторов. Учитываются:

- размер и расположение новообразования;

- динамика роста и агрессивность опухоли;

- возраст пациента и сопутствующие заболевания;

- неврологические симптомы.

При наличии небольших, медленнорастущих новообразований врач может посоветовать отложить лечение и наблюдать за динамикой роста, если нет неврологических нарушений. Как правило, такие опухоли находят случайно во время других исследований. Понадобится проходить плановое МРТ и регулярно наблюдаться у врача.

Если опухоль растёт и/или наблюдаются неврологические симптомы, самый эффективный метод лечения – хирургическое вмешательство. Чем раньше проводится операция, тем лучше дальнейшие прогнозы.

Удаляют либо всю опухоль, либо её часть, если менингиома располагается слишком близко к головному или спинному мозгу. Терапия после операции зависит от того, удалось ли убрать все ткани образования, и что показала биопсия клеток.

Если доброкачественная опухоль была удалена полностью, дальнейшего специфического лечения не требуется. Если новообразование было удалено не полностью, за ним либо наблюдают, либо применяют метод стереотаксической радиохирургии (гамма-нож).

Если опухоль злокачественная, понадобится радиотерапия. Химиотерапия редко используется и проводится только, если остальные методы не дали результата. Атипическая менингиома лечится так же, как и злокачественная.

Традиционная радиотерапия

Лучевая терапия показана при атипичных и злокачественных формах менингиомы. В процессе радиотерапии под воздействием радиационных лучей уничтожаются клетки новообразования. Чем активнее делится клетка, тем сильнее на неё воздействует радиация.

Именно поэтому клетки опухоли отмирают, а соседние с ней здоровые повреждаются не настолько сильно. Облучение – стандарт лечения анапластических образований, особенно с агрессивным ростом.

Лучевую терапию комбинируют с оперативным вмешательством, хотя в некоторых случаях, когда проведение операции невозможно, это основной метод лечения.

Курс лучевой терапии занимает несколько недель, может потребоваться несколько таких курсов. Среди побочных эффектов радиотерапии – слабость, утомляемость, выпадение волос, тошнота, рвота, временное угнетение работы костного мозга.

Стереотаксическая (лучевая) радиохирургия

Радиохирургия (гамма-нож, кибер-нож) это разновидность лучевой терапии, но облучение происходит однократно в очень высокой дозе. Применение радиохирургии позволяет облучить непосредственно ткани опухоли, не задевая здоровые клетки. Эффективность облучения в несколько раз превышает традиционный способ радиотерапии.

Радиохирургическое удаление менингиомы возможно для новообразований диаметром не более 30 мм. Чаще всего радиохирургию комбинируют с классической хирургией и с помощью облучения убирают те ткани опухоли, которые не удалось вырезать.

Из минусов метода можно отметить высокую стоимость процедуры и отсроченный эффект. Клетки опухоли начнут постепенно самоуничтожаться в течение года. Это позволяет убрать последствия лучевой нагрузки на организм, но вместе с тем радиохирургия не подойдёт для лечения агрессивных форм менингиомы.

Народные методы

Методов лечения менингиомы народными средствами не существует. Опухоль не может рассосаться или перестать расти, если лечить её средствами народной медицины. Лечение менингиомы головного или спинного мозга без операции невозможно.

Чем позже будет начато хирургическое лечение, тем хуже дальнейший прогноз. Альтернативные методы лечения могут использоваться только для купирования неприятных симптомов.

Успокаивающие чаи, иглоукалывание и курсы массажа могут помочь облегчить состояние больного.

Прежде чем начинать лечение в домашних условиях, нужно проконсультироваться с лечащим врачом, могут быть противопоказания.

Последствия болезни и прогноз продолжительности жизни

Возможные последствия и прогноз зависят от доброкачественности процесса и степени развития менингиомы.

Если было произведено хирургическое удаление доброкачественной опухоли, пациент полностью выздоравливает, возможность рецидива всего 3%. Неврологические риски после операции зависят от расположения и размера опухоли.

Например, после операции по удалению менингиомы головного мозга, которая сдавливала зрительный нерв (например, петрокливальная менингиома), есть риск необратимой потери зрения. Чем глубже проросла опухоль, тем труднее её убрать без осложнений.

Такие последствия индивидуальны, и предугадать их может только хирург. Если есть малейшие вопросы или сомнения, их нужно озвучить своему врачу.

В группу риска по развитию осложнений после оперативного вмешательства входят больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Наиболее опасна анапластическая менингиома. Прогноз 5-летней выживаемости составляет около 30%. Чем раньше будет обнаружена опухоль и начато соответствующее лечение, тем более благоприятен прогноз.

Реабилитация

Необходимость реабилитации после удаления менингиомы возникает после лечения тяжёлых и запущенных форм. Если после лечения остались неврологические симптомы или развились осложнения, для восстановления функций мозга и улучшения кровоснабжения проводят курсы физиотерапии.

Для восстановления двигательных навыков и мелкой моторики рук применяют ЛФК, эрготерапию и механотерапию. Большинству больных требуется и психотерапевтическая помощь, чтобы вернуться к обычному образу жизни.

Осложнения: чем опасна менингиома

Злокачественные формы опухоли метастазируют в головной мозг, лёгкие и другие внутренние органы. Доброкачественные новообразования при несвоевременном удалении могут разрастаться и сжимать ткани головного мозга, вызывая необратимые неврологические изменения.

Если есть подозрительные симптомы, нарушается зрение, память и постоянно болит голова, нужно без промедления обратиться к врачу.

Менингиома головного мозга

Симптомы и лечение менингиомы головного мозга — прогноз и последствия после удаления опухоли

Менингиома головного мозга — заболевание, которое развивается долго, но если это злокачественное новообразование, врачи отмечают его быстрый рост и распространение в другие ткани и органы. В этом случае прогнозом станет оперативное удаление вредоносных тканей.

Ученые нашли еще один не менее коварный вид менингиом — атипичный. Определение заболеванию дал американский нейрохирург Кушинг в 1922 году. При лечении атипичного вида заболевания кроме операции больному показана лучевая терапия, как и в случае злокачественной формы.

Что это такое?

Менингиома — опухоль головного мозга, в основном она имеет доброкачественный характер. На долю менингиом приходится около 15% всех опухолей головного мозга. Эта опухоль состоит из арахноидальной оболочки головного мозга. Большая часть доброкачественных менингиом имеет медленный рост и достигает больших размеров, оставаясь незамеченной. Рост возможен в нескольких частях головного мозга.

Менингиома располагается вдоль основания черепа и оболочки венозных синусов. Очень часто она встречается в парасагиттальном синусе, затылочном отверстии, в области больших полушарий мозга и мостомозжечковом углу.

Причины возникновения

Почему развивается менингиома, точно выяснить не удалось до сих пор. Известно, что в группу риска входят женщины, люди белой расы в возрасте 40-70 лет, пациенты с онкобольными родственниками, работники атомных станций (персонал, обслуживающий ядерные реакторы). Опасаться нужно ВИЧ-инфицированным, а также тем, кто имеет сниженный иммунитет и перенес операцию по трансплантации органа.

На менингиому головного мозга могут влиять следующие факторы:

- Радиационное облучение. Повышает риск заболевания, особенно при больших дозах.

- Возраст. Заболевание можно выявить у детей и подростков. Но в зоне наибольшего риска находятся люди в возрасте 40 — 70 лет.

- Пол. В два раза чаще опухоль находят у женщин, но мужчины наиболее склонны к злокачественному типу новообразования.

- Генетические нарушения. Увеличить риск развития менингиом может неврофиброматоз. С такими нарушениями возможно появление злокачественной опухоли или многоочаговой менингиомы.

- Гормоны. Риск возникновения менингиомы мозга связан с влиянием эстрогена, андрогена и прогестерона. Спровоцировать болезнь могут гормональные сбои во время менструального цикла, беременности и рака молочной железы.

Естественно, чтобы уберечь себя от развития опухоли, нужно стараться избегать воздействия этих факторов. Что касается генетических дефектов, то тут требуется квалифицированная помощь медиков.

Классификация

Представленная патология имеет разные виды и формы. Все зависит от доброкачественности образования, скорости ее роста и прогноза патологии. Существуют такие формы менингиомы:

- Атипическая, необычная. Ее нельзя считать злокачественной, хотя растет она гораздо быстрее. Даже после операции менингиома такой формы может появляться снова. Прогноз в этом случае относительно благоприятный, так как пациенту приходится постоянно находиться под диагностическим контролем.

- Типическая. Такая опухоль практически не представляет опасности для жизни. Растет она в головном мозге очень медленно, и ее можно удалить полностью. После операции случаи рецидивов болезни крайне редки. Прогноз жизни обычно положительный. Такая форма опухоли головного мозга встречается в 90-95% случаев.

- Злокачественная. Эта форма менингиомы самая опасная, хоть и фиксируется реже всех. Она быстро развивается и сильно разрушает клетки. Продолжительность жизни существенно уменьшается. Лечить патологию можно только хирургически, хотя такой способ практически не дает положительного эффекта. Прогноз в основном неблагоприятный.

Локализация

Наиболее часто внутричерепные менингиомы располагаются парасагиттально и на фальксе (25%). Конвекситально в 19% случаев. На крыльях основной кости — 17%. Супраселлярно — 9%. Задняя черепная ямка — 8%. Ольфакторная ямка — 8%. Средняя черепная ямка — 4%. Намет мозжечка — 3%. В боковых желудочках, большом затылочном отверстии и зрительном нерве по 2%.

Поскольку паутинная мозговая оболочка покрывает и спинной мозг, то возможно и развитие так называемых спинальных менингиом. Данный вид новообразований является самой частой интрадуральной экстрамедуллярной опухолью спинного мозга у человека.

Симптомы

Специфической неврологической симптоматики у менингиом нет. Зачастую заболевание может протекать бессимптомно годами, а первым его проявлением в большинстве случаев становится головная боль. Она так же не носит специфического характера и чаще всего представляется больному как тупая, ноющая, распирающая, разлитая боль в лобно-височной области с двух сторон в ночные и утренние часы.

В целом менингиома головного мозга проявляется в виде общемозговых и локальных признаков. В первом случае у больного появляются симптомы, свидетельствующие об ухудшении кровоснабжения мозга и давлении образования на мозговые центры:

- головокружение;

- головная боль, возникающая предпочтительно после сна;

- тошнота;

- слабость;

- снижение остроты зрения, двоение в глазах;

- снижение концентрации и памяти;

- судороги конечностей;

- эпилептические припадки;

- беспричинная смена настроения – от состояния эйфории до депрессии, уныния и раздражительности.

Локальные симптомы (очаговые) проявляются в зависимости от места расположения опухоли:

- слепота – при образовании, затрагивающем бугорок турецкого седла;

- нарушение координации и двигательных функций – при образовании менингиомы в черепной ямке, расположенной на затылке;

- снижение речевых функций и слуха – при локализации опухоли в височных долях;

- снижение обоняния – при опухоли, поражающей основание лобных долей;

- выпячивание глаза – при поражении опухолью орбиты глаза

- глазодвигательные расстройства – при менингиоме, развивающейся в крыле основной кости.

Симптомы заболевания зависят от расположения опухоли и могут выражаться в виде слабости в конечностях (парезов); снижении остроты зрения и выпадении полей зрения; появления двоения в глазах и опущения века; нарушений чувствительности в различных участках тела; эпилептических приступов; появлению психо-эмоциональных расстройств; просто головных болей. Запущенные стадии заболевания, когда менингиома достигая больших размеров вызывает отёк и сдавление мозговой ткани, что приводит к резкому повышению внутричерепного давления, проявляются обычно сильными головными болями с тошнотой, рвотой, угнетением сознания и реальной угрозой жизни пациента.

Диагностика менингиомы

Наиболее информативными способами диагностики при менингиоме остаются следующие:

- МРТ – магнитно-резонансная томография является абсолютно безопасной, поэтому часто используется для проверки состояния пациента на ранних дооперационных стадиях и в период послеоперационного восстановления. МРТ помогает распознать рецидив заболевания, а также определить наличие опухоли при объеме всего в несколько миллиметров.

- Компьютерная томография – обследование проводится с контрастным усилением. КТ признаки указывают на наличие опухоли, а также помогают выявить природу новообразования, не прибегая к дополнительным диагностическим процедурам. Злокачественная опухоль имеет тенденцию накапливать контраст в своих тканях, что и становится очевидным на снимке КТ.

Для получения общей картины заболевания, потребуется провести несколько клинических анализов и диагностических процедур. Обязательно проводится исследование крови. Может потребоваться провести спинномозговую пункцию на обнаружение онкомаркеров, а также ангиографию, для определения степени поражения сосудов.

Как лечить менингиому?

На выбор алгоритма лечения менингиомы головного мозга влияет большое количество моментов:

- размеры опухоли;

- ее тип;

- расположение;

- симптомы, провоцируемые опухолью;

- состояние больного;

- его способность выдержать процедуру.

При лечении применяется 4 подхода:

- Динамическое наблюдение за развитием опухоли — тактика ожидания. Включает постоянное наблюдение за менингиомой посредством МРТ, которая осуществляется раз полгода. Для больных с крупными опухолями, которые имеют выраженную симптоматику, такой способ не используется. Подходит он для людей пожилого возраста или лиц с серьезными отклонениями в состоянии здоровья, не дающими проводить более основательное лечение.

- Традиционная лучевая терапия — назначается при многочисленных злокачественных опухолях, которые трудно локализовать, либо же при лечении очень крупных для радиохирургии образований. Для большинства опухолей мозга стандартное лечение лучом не является настолько успешным способом лечения, как радиохирургия, и, поэтому остается не соновным способом.

- Хирургическое удаление менингиомы головного мозга — операция по оперативному удалению менингиомы, имеет огромное количество преимуществ. Если образование доброкачественное и может быть полностью иссечено, то вероятность излечения очень большая. Кроме того, удаление опухоли дает материал для более точной постановки диагноза.

- Стереотаксическая радиохирургия — применение нацеленных пучков излучения, уничтожающих клетки опухоли без вреда для окружающих непораженных тканей.

Основным методом лечения менингиомы считается ее хирургическое удаление.

При поверхностном расположении опухоли операция дает полное излечение, а удаление такого образования обычно не составляет большого труда: хирург выполняет трепанацию черепа и иссекает новообразование.

При необходимости производится пластика образовавшегося дефекта собственными тканями или синтетическими материалами. Во время нейрохирургических операций задействована микроскопическая техника, системы нейровизуализации и контроля за ходом вмешательства.

Если опухоль сращена с окружающими тканями, к ней плотно прилежат сосуды и нервные волокна, то операция может быть затруднительна и опасна, а полное удаление опухолевой ткани становится невозможным. В таких случаях можно оставить часть опухоли, а для прекращения ее дальнейшего роста дополнить операцию лучевой терапией.

Лечение без операции показано пациентам, которым нельзя удалить опухоль хирургически ввиду ее глубокого расположения и риска осложнений. При тяжелом состоянии больного и наличии сопутствующей патологии, когда операция и общий наркоз крайне нежелательны или противопоказаны, радиохирургия становится методом выбора.

Восстановление после удаления менингиомы

Поле хирургического вмешательства больной некоторое время проводит в больнице под контролем врачей. Далее его выписывают, и реабилитация осуществляется в домашних условиях. Пациенту и его родным нужно быть постоянно начеку, чтобы при возникновении рецидива вовремя выявить его. После операции возможны кровопотери, инфекции, даже если все было сделано с соблюдением правил.

Если человек неожиданно начинает терять зрение, память, его начинают мучить головные боли, необходимо обратиться к врачу.

Важно постоянно наблюдаться у нейрохирурга, посещать курсы лучевой терапии, особенно, если была удалена только часть опухоли.

Для полного восстановления могут понадобиться дополнительные процедуры (иглоукалывание), прием препаратов, снижающих внутричерепное давление, занятия лечебной физкультурой.

Последствия и прогноз

Рецидивирование при менингиоме головного мозга затрагивает все три ее вида. Для доброкачественных опухолей возможность рецидива составляет 3%, атипичных — 38%, злокачественных — 78%.

Место ее расположения влияет на 5-летний индекс рецидивирования. Наименьший показатель у новообразований у свода черепа (3%), для области турецкого седла — 19%, тела клиновидной кости — 34%. Наиболее высокий коэффициент индекса при возникновении менингиомы у крыльев клиновидной кости и пещеристого синуса (60-100%).

Опухоль III степени при всех принятых мероприятиях лечения увеличивает продолжительности жизни на 2-3 года. Чем моложе пациент, тем благоприятнее его прогноз.

Лучший результат достигается при полном удалении опухоли.

Менингиома головного мозга — что это такое

Специалисты понимают под менингиомой головного мозга доброкачественное внутричерепное новообразование, которое развивается, как из клеток твердой его оболочки, так и из сосудов. Тактика лечения напрямую зависит от локализации опухоли и скорости ее роста – иссечение очага, либо консервативных мероприятий. При озлокачествлении процесса без лучевой и химиотерапии не обойтись.

Понятие заболевания

Для понимания того, что же это такое менингиома, достаточно иметь общее представление об анатомическом строении мозговых структур. В них присутствуют три оболочки, а также находящиеся в глубине ядра из разных по строению тканей. Как правило, менингиальное образование – это результат поражение арахноидальной мозговой оболочки.

По локализации менингиома имеет высокую вариабельность – в 2/3 случаев на поверхности мозга. Реже в правой лобной доли головы, в синусах или желудочках, около серпа, намета, непосредственно костных элементов. Нередко новообразование обнаруживают при проведении обследования черепа профилактического характера, либо по иным показаниям.

При единичном дефекте удалить его намного проще, чем при вовлечении в патологические поражения сразу нескольких областей – обонятельная, ольфакторная менингиома. Склонность к подобной патологии имеют женщины, но иногда страдают и дети.

До 10–15% случаев носят злокачественный характер – из, казалось бы, кальцинированной менингиомы начинают перемещаться метастазы, она быстро растет и прогрессирует, уменьшая сроки жизни больного. Прогноз будет неблагоприятным.

Виды патологии

С целью облегчения подбора оптимальной тактики борьбы с менингиомами, онкологи разработали классификацию болезни. Она позволяет четче понимать, с чем пришлось столкнуться врачу:

По морфологическому критерию:

- менинготелиоматозная – эндотелиоматозная, синцитиальная либо арахноидэндотелиоматозная;

- фибропластическая;

- переходная;

- псаммоматозная;

- ангиоматозная;

- петрокливальная;

- гемангиобластическая;

- анапластическая;

- папиллярная.

По локализации менингиомы:

- конвекситальная;

- парасагиттальная;

- серповидного отростка;

- тенториальная;

- менингиома фалькса;

- кавернозного синуса;

- теменной области;

- опухоль зчя – с поражением основания черепа;

- передней черепной ямки;

- оболочек спинного мозга;

- внутрижелудочковые дефекты;

- эктопические дефекты – полости носа, среднего уха.

Онкологи в диагнозе указывают все основные признаки, к примеру, менингиомы лобной доли головного мозга – слева/справа, доброкачественная либо злокачественная, петрифицированного течения или же атипичный дефект.

Это облегчает преемственность ведения больного и подбор схемы воздействия – атипичная менингиома с менинготелиальным обызвествившемся очагом можно просто наблюдать. Тогда как при менингиоме задней черепной ямки с поражением части левой/правой доли ствола мозга необходимы незамедлительные лечебные действия.