Полиморфные очаги в легких что это

Если врач по результатам осмотра, жалобам пациента или иным признакам заподозрит какое-либо легочное заболевание, есть вероятность, что будет назначена КТ органов грудной клетки. Рассмотрим основные показания к этому исследованию:

- врач подозревает наличие образования в легких либо в области средостения, плевры;

- если рентген показал затемнение неясного характера в отдельных участках легких;

- при пневмонии, туберкулезе легких;

- выявление опухоли в легких на начальной стадии, если у пациента обнаружены злокачественные клетки в мокроте;

- после операции по удалению раковой опухоли для выявления рецидивирующего процесса.

Есть масса иных показаний к проведению КТ органов грудной клетки. Это весьма эффективное исследование, его часто назначают после рентгенографии, если снимок малоинформативен.

Как очаги в легких выглядят на снимке КТ?

Компьютерная томография ОГК позволяет диагностировать многие заболевания. По ее результатам специалист сможет:

- поставить уточненный диагноз;

- определить локализацию процесса, его стадию;

- назначить эффективное лечение;

- контролировать динамику терапии, назначив повторную томографию;

- оценить состояние легких, плотности тканей, внешний вид альвеол, измерить дыхательный объем;

- рассмотреть большинство легочных сосудов, легочную артерию, верхнюю полую вену, трахею, бронхи, лимфатические узлы.

Чтобы человек несведущий смог разобраться в результатах КТ, следует знать о нюансах чтения снимков. Рассмотрим самые актуальные:

- Очаговые образования представляют собой участки белого цвета на черном фоне (на снимке-негативе). В реальности пораженная область, скорее всего, имеет более темный цвет, чем здоровые ткани легкого.

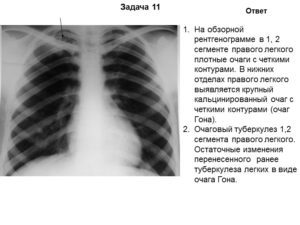

- Если врач заметит на снимке участки кальцинирования или обызвествления (капсул, пропитанных солями кальция) вокруг очага, это может быть признаком доброкачественности образования. Кальцинаты по цвету похожи на кости скелета, видимые на этом снимке. Такие явления часто обнаруживаются после затяжных простудных заболеваний, бронхитов или уже излечененного туберкулеза и представляют собой некий шрам на легких. Пациента с образованием, на котором заметны признаки кальцината, пульмонологи обычно просят раз в полгода делать контрольные снимки.

- В случае, когда образование представляет собой так называемое «облачко» или очаг по типу «матового стекла», требуется более предметное обследование. Внешне оно выглядит как затуманенная область с размытыми границами. В ряде стран пациентам с такими образованиями сразу рекомендуется операция, даже если оно не растет. Уже доказано, что в 80% случаев такие очаги являются предраковым состоянием легких. Альтернатива немедленной операции — постоянное наблюдение с контрольными снимками раз в полгода-год.

В заключение отметим, что не стоит паниковать, если на снимке обнаружены изменения в легких в виде очагов. Чаще эти явления оказываются фиброзными образованиями, не требующими лечения. Однако стоит непременно пройти полное обследование и проконсультироваться с пульмонологом, чтобы исключить более серьезные болезни.

Характерно, что патологические образования могут никак не проявляться. Многие пациенты не предъявляют жалоб — у них отсутствует кашель, слабость, боль в грудине.

Одиночный очаг определяется как уплотнение легочной ткани, диаметр которого — 1-10 мм. Чаще изменения тканей легких визуализируются при таких состояниях:

- пневмония;

- первичный или хронический очаговый туберкулез;

- эмболия легочных сосудов;

- опухолевые заболевания, их последствия (метастазы, лимфогранулематоз, ретикулез);

- отечные явления как результат аллергии;

- повреждения грудной клетки, кровотечения.

Субплевральные очаги – это ограниченные участки измененных тканей, расположенные под плеврой, которая представляет собой оболочку легкого. Как правило, данный вид образований незаметен на плановой флюорографии или рентгенограмме, зато он обнаруживается на КТ.

Причины появления субплевральных очагов:

- туберкулез;

- злокачественные образования;

- очаговый фиброз.

Разновидности патологических очагов в легких

Очаги, которые обнаруживаются в легких, классифицируют по различным признакам. В первую очередь, по размеру:

- малые – до 2 мм;

- средние – до 0.5 см;

- большие – до 1 см.

Если размер очага превышает 1 см, его относят к другому типу образований – инфильтрату. Также очаги систематизируют по плотности (плотные, неплотные, средней степени плотности). Отметим, что МСКТ поможет обнаружить как мелкие очаги, так и неплотные, что может быть недоступно при рентгенографии.

Структура очага может быть разной – однородной, смешанной с бугорками, с жировыми или воздушными включениями. Перечисленные признаки — неспецифические и не свидетельствуют о каком-либо конкретном заболевании. Исключение составляют скопления жировых клеток в очаге, что говорит о таком явлении, как гамартома. Это врожденное доброкачественное образование, возникающее на легочной ткани.

Следующий тип классификации очагов — их численность:

- Единичные участки уплотнений (визуализируются от 2 до 6) могут быть признаком злокачественной опухоли или представлять собой типичные возрастные изменения в легких (как правило, фиброзного характера).

- Множественные очаги чаще всего оказываются симптомами пневмонии или туберкулеза. Однако в редких случаях очаги в количестве более шести могут означать развитие онкологии.

При подозрении на патологии нижних дыхательных органов врач направляет пациента на рентген, сдачу анализов и компьютерную томографию. Все эти методы помогают выявить изменения в лёгочной ткани и поставить точный диагноз.

Достоинства перед иными методами обследования можно выделить такими пунктами:

- За короткое время и с максимальной точностью удаётся определить, что же стало причиной заболевания. Очаги в лёгких на КТ хорошо просматриваются, врачу удаётся определить их локализацию и структуру.

- За счёт такого вида обследования удаётся определить, на какой именно стадии находится болезнь.

- Помогает дать точную оценку состояния лёгочной ткани. Определяется её плотность и состояние альвеол, кроме этого, производится измерение объёма дыхательных органов.

- Благодаря КТ можно проанализировать состояние даже мельчайших сосудиков, расположенных в лёгких, а также оценить аорту, сердце, полую вену, трахеи, бронхи и лимфоузлов, которые расположены в грудной клетке.

Очаговые изменения

Очаговые изменения в лёгких могут быть разного размера. Очаги мелкого диаметра 1-10 мм выявляются при различных диффузных патологиях лёгочной ткани.

Очаги с высокой плотностью и довольно чётки краями в основном наблюдаются в интерстиции лёгкого.

Различные очаги низкой плотности, напоминающие матовое стекло, с нечёткими контурами возникают при патологических изменениях в респираторных отделах дыхательных органов.

Нужно учитывать, что плотность и размер очагов имеет слабое диагностическое значение. Для постановки диагноза более важным может быть распределение патологических процессов в лёгочной ткани:

- Перилимфатический очаг – часто наблюдается в бронхах, сосудах, в междольковых перегородках и листках плевры. В таком случае видны неровные контуры анатомических структур, при этом перегородочки и стенки бронхов несколько утолщены, как и стенки сосудов. Подобные патологические изменения часто встречаются при туберкулёзе, силикозе, саркоидозе и карциноматозе. При этих патологиях очаги небольшие и не превышают 2-5 мм. Состоят такие очаги из гранулем или метастатических узелочков, они наблюдаются вдоль лимфатических узелков в ткани лёгких и плевре.

- Полиморфный очаг. Такие очаговые образования в ткани лёгких возникают при туберкулёзе. В этом случае КТ позволяет увидеть участки разной плотности и размеров. В некоторых случаях такая картина наблюдается при онкологических патологиях.

- Центрилобулярные очаги. Наблюдаются в артериях и бронхах или в непосредственной близости от них. Они могут быть довольно плотными, хорошо очерченными и однородными. Изменения лёгочной ткани такого типа наблюдаются при пневмониях, эндобронхиальном туберкулёзе и разных видах бронхита, преимущественно бактериального происхождения. Есть и другой тип центрилобулярных очагов, в этом случае лёгочная ткань имеет мелкие уплотнения и похожа на матовое стекло.

- Периваскулярные очаги – это патологические образования, которые находятся в непосредственной близости от кровеносных сосудов. Такое состояние наблюдается при онкологических патологиях и туберкулёзе. Очаги могут быть как единичные, так и множественные.

- Хаотично расположенные очаги. Такие образования характерны для патологических гематогенных процессов. Это может быть гематогенная инфекция, туберкулёз или метастазы гематогенного типа. Большие множественные очаги, размером около 10 мм, частенько наблюдаются при септических эмболиях, гранулематозе, грибковых инфекциях и метастазах. Все эти заболевания имеют некоторые отличия, по которым их можно дифференцировать.

- Субплевральные очаги – это патологически изменённые участки, расположенные под плеврой. Наблюдение таких участков на снимке всегда говорит о развитии туберкулёза или онкологических заболеваний.

- Плевральные очаги. Такие патологические образования расположены на плевре. Наблюдаются при воспалительных и инфекционных патологиях нижних дыхательных органов.

- Апикальный очаг представляет собой чрезмерное разрастание фиброзной ткани, которая со временем замещает здоровые клеточки.

- Лимфогенный карциноматоз. Это понятие включает два типа патологических изменений в лёгких. С правой стороны наблюдается альвеолярная инфильтрация, с видимыми просветами бронхов. С левой стороны плотность лёгочной ткани несколько повышена. В зоне уплотнения наблюдаются стенки бронхов и сосудиков.

При очаговых заболеваниях участки патологически изменённой ткани могут быть разными по размерам. Они могут быть мелкими, размером не более 2 мм, средними – диаметром до 5 мм и крупными, размер последних превышает 10 мм.

Патологические очаги бывают плотными, средней плотности, а также рыхлыми. Если в лёгких наблюдаются единичные уплотнения, то это может быть как возрастным изменением, которое не представляет опасности для человека, так и опасным заболеванием. Если наблюдаются множественные очаги, то здесь речь идёт о воспалении лёгких, туберкулёзе или редких формах онкологических заболеваний.

Очаговые изменения в лёгочной ткани почти всегда говорят о патологическом процессе. В большинстве случаев врачи направляют пациентов на КТ в том случае, если рентгенограмма не помогла правильно поставить диагноз. Обычно диагноз предварительно уже поставлен и результатами томографии он только подтверждается.

Довольно часто по результатам КТ ставится диагноз «туберкулёз» или «рак лёгких». При этих заболеваниях очень важно своевременно начать терапию. На ранней стадии эти опасные болезни хорошо поддаются лечению и прогноз для больных очень хороший.

У компьютерной томографии есть и слабые стороны. Так, этот метод не всегда позволяет увидеть очаговые изменения, размер которых меньше 5 мм и плотность тканей низкая. Если диаметр очага не превышает 0,5 см, то шанс обнаружить его составляет около 50%. При размере измененного участка около 10 мм шанс увидеть его приравнивается к 95%.

В заключении медработники указывают вероятность развития того или иного заболевания. Локализация патологически изменённой ткани роли не играет, а вот на контуры обращают пристальное внимание. Если они нечётки и очаги более 1 см, то это всегда говорит о злокачественном процессе. При чётких краях можно говорить о туберкулёзе или же новообразованиях доброкачественного характера.

Если у врача есть сомнения при постановке диагноза, он может направить больного на компьютерную томографию. Этот метод исследования довольно точный, но даже при помощи КТ не всегда можно увидеть небольшие очаговые изменения в лёгких.

Вам также может понравиться

Опухоли доброкачественные и злокачественные — что это такое?

Что такое опухоль доброкачественная и злокачественная? По каким признакам их разделяют?

Я думаю, ни для кого не секрет, что все клетки нашего организма постоянно делятся.

Старые клетки, прожив и отработав определенный срок, погибают, а их место занимают вновь родившиеся и созревшие клетки. Процесс этот в живом организме никогда не останавливается.

Но все же он подчиняется определенным законам и имеет вполне определенный темп или скорость обновления.

Так вот, опухоль — это новообразованная ткань, которая отличается от нормальной ткани органа, в котором она возникла. Отличается по своей структуре и по темпу деления и роста клеток.

Как возникает опухоль?

Вначале появляется клеточка, в которой, по какой-то причине, произошел сбой на генетическом уровне.

Проще говоря, в результате каких-то неблагоприятных обстоятельств, в организме образуется неправильно запрограммированная клетка. Дальше эта клетка, как и все остальные, начинает размножаться.

Но, в отличие от нормальных клеток, она размножается слишком быстро. И в результате такого быстрого, а иногда просто безудержного размножения, образуется уже целая группа «неправильных», «недоразвитых» клеток.

Причем, чем быстрее идет это размножение, тем больше степень недоразвития вновь образованных клеток.

И это вполне объяснимо: им просто не хватает времени для нормального деления и созревания. Плюс к этому — изначально неправильный генетический код, неправильная «программа» образования и развития клетки.

Комплексное УЗИ в Москве

Комплексное УЗИ в Московской области

Подробная информация о клинике и каждом докторе, фото, рейтинг, отзывы, быстрая и удобная запись на прием.

Значение иммунитета

Здесь следует сказать о том, что в организме любого живого существа постоянно появляются такие вот «неправильные» клетки.

Это происходит потому, что организм человека состоит примерно из 100 000 миллиардов клеток. И только, к примеру, в кишечнике каждую минуту образуется 1 миллион новых клеток. Не удивительно, что при таком огромном размахе работы, иногда происходят ошибки.

Да, ошибки происходят. Но организм имеет в себе защиту от таких досадных неприятностей — иммунитет.

Благодаря ему все «неправильные» клетки, образовавшиеся в результате ошибки, подлежат уничтожению. И только тогда, когда иммунитет ослаблен, он может не справиться. А «неправильная» клетка остается жить и размножаться. И служит источником опухоли.

Чем отличаются опухоли доброкачественные от опухолей злокачественных?

- темпом размножения

- степенью недоразвития

- способностью прорастать в соседние ткани и органы

- способностью к метастазированию

Чем быстрее размножаются новые, «неправильные» клетки, тем более они недоразвиты, тем меньше они похожи на нормальную ткань, из которой, собственно, и образовались. И тем более они злокачественны.

Злокачественная опухоль

Это образование, состоящее из злокачественных, опасных для жизни организма клеток

Эти клетки отличаются от всех остальных очень высоким, бесконтрольным делением и размножением.

Более того, они активно врастают в окружающие их нормальные ткани, и даже способны путешествовать с кровью или лимфой в другие органы и ткани, где поселяются и дают начало новым опухолям (так называемым метастазам).

По степени зрелости или дифференцировки злокачественные клетки могут быть

- высокодифференцированными

- среднедифференцированными

- малодифференцированными

- недифференцированными

Что это значит? Всего лишь то, насколько клетка злокачественная похожа на клетку нормальную.

Высокодифференцированные опухоли

Cохраняют достаточно много признаков той ткани, из которой они возникли.

Деление и размножение этих клеток ускоренное, но все же его нельзя назвать бесконтрольным. Они достаточно долго не прорастают в соседние органы и ткани и не дают метастазов.

Эти опухоли — наиболее благоприятны в плане лечения и выздоровления организма.

Низкодифференцированные и недифференцированные злокачественные клетки

Cовершенно теряют признаки той ткани, из которой они возникли. Происхождение такой опухоли нельзя определить, даже изучив ее клетки под микроскопом.

Такие опухоли отличаются очень быстрым, совершенно бесконтрольным ростом, прорастанием в соседние ткани и органы, а также бурным и ранним метастазированием.

Понятно, что такие опухоли — самые опасные для жизни организма.

Доброкачественные опухоли

Тоже состоят из измененных клеток, но изменения эти выражены гораздо меньше

Эти клетки всегда похожи на те клетки, из которых они возникли. Более того, они продолжают выполнять свою функцию, то есть — работу, хотя бы частично.

Размножаются они быстрее, чем клетки нормальные, но все же процесс этот протекает более спокойно и медленно.

Доброкачественные опухоли никогда не прорастают в соседние, здоровые ткани и не дают метастазов. Часто они даже отграничены от здоровых тканей капсулой.

Доброкачественные опухоли чаще всего не причиняют никакого вреда организму.

Но иногда, когда они достигают больших размеров, они могут сдавливать соседние органы, сосуды, лимфатические, желчегонные, мочевыводящие пути и так далее. Это, в свою очередь, может вызывать боли, дискомфорт и нарушение функции, работы тех органов, которые подвергаются сдавлению и деформации.

Но самое главное — это то, что некоторые доброкачественные опухоли могут со временем преобразоваться в злокачественные.

Именно поэтому доктора часто советуют удалять эти, казалось бы, безобидные образования. А если не удалять, то обязательно регулярно и постоянно наблюдать их.

Теперь, я надеюсь, вы осознаете всю важность серьезного отношения даже к вполне доброкачественным опухолям.

Как можно определить доброкачественность или злокачественность образования?

Еще один немаловажный вопрос, не правда ли?

Опухоли можно обнаружить с помощью многих исследований.

Сюда входят обычное рентгеновское исследование, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другие.

Уже на этом этапе с большой долей достоверности можно определить то, какая это опухоль: доброкачественная или злокачественная. Как? По определенным признакам.

Признаки доброкачественности и злокачественности

Контур Доброкачественные опухоли, как правило, имеют достаточно четкий и ровный контур. А часто и вообще окружены капсулой. Они никогда не прорастают в соседние ткани, не смешиваются с ними. Поэтому и сохраняется четкая граница: опухоль — здоровая ткань. Чего нельзя сказать об опухоли злокачественной.

Ее контур, рано или поздно, становится неровным, бугристым и нечетким Иногда контур вообще нельзя определить. Происходит это потому, что злокачественные опухоли врастают в нормальную ткань, уродуя и уничтожая ее. Структура ткани Доброкачественные опухоли, чаще всего, однородны, в них редко возникают очаги некроза(гибели клеток).

Такие очаги характерны для злокачественных опухолей. За счет этих очагов и появляется неоднородность злокачественно измененной ткани. Вся проблема в том, что злокачественные опухоли растут настолько быстро, что рост сосудов не успевает за этим ростом. Поэтому страдает питание опухоли и часть ее клеток погибает.

Метастазирование Злокачественные опухоли имеют склонность к распространению своих клеток в другие органы и ткани — к метастазированию. И чем более злокачественна опухоль, тем раньше она дает метастазы.

Если доктор, даже при обычном рентгеновском исследовании, находит такие отдаленные дочерние опухоли, он может с уверенностью говорить о том, что опухоль злокачественная. Быстрый рост Если обнаруженная опухоль быстро увеличивается, это говорит о том, что она, скорее всего, злокачественная.

Гистология

Конечно, из всех правил бывают исключения. Поэтому окончательный диагноз устанавливается с помощью так называемой «гистологии» или гистологического исследования.

Это исследование представляет собой изучение кусочка опухоли под микроскопом. Такое изучение дает довольно точную оценку опухоли: из каких клеток образовалась опухоль, какова степень ее дифференциации, а значит, и злокачественности.

Вот все, что я хотела рассказать вам об опухолях. Я не зря затеяла этот разговор. Ведь я собралась написать статью об очаговых изменениях в печени и даже уже начала ее. Но поняла, что без рассказа о том, что такое опухоль доброкачественная и злокачественная нам не обойтись. А об очаговых изменениях — в следующей статье!

Предыдущая статья — Причины увеличения печени

Следующая статья — Гиперэхогенное образование в желчном пузыре

У вас есть вопросы?

Вы можете задать их мне вот здесь, или доктору, заполнив форму, которую вы видите ниже.

К НАЧАЛУ

Очаги в лёгких на кт — что могут означать очаговые образования — Ваш онлайн доктор

Очаговые образования в легких представляют собой уплотнения тканей, причиной которого могут выступать различные недуги. Причем для установки точного диагноза осмотра врача и рентгенографии оказывается недостаточно. Окончательный вывод можно сделать только на основе специфических методов обследования, подразумевающих сдачу анализа крови, мокроты, пункцию тканей.

Важно: мнение о том, что причиной множественного очагового поражения легких может выступать только туберкулез – является ошибочным.

Речь может идти о:

- злокачественных новообразованиях;

- пневмонии;

- нарушениях обмена жидкости в дыхательной системе.

Поэтому постановке диагноза должно предшествовать тщательное обследование пациента. Даже если врач уверен, что у человека очаговая пневмония, произвести анализ мокроты необходимо. Это позволит выявить патоген, что стал причиной развития недуга.

Сейчас некоторые пациенты отказываются от сдачи некоторых специфических анализов. Причиной этого может быть нежелание или отсутствие возможности посетить клинику из-за ее удаленности от места проживания, отсутствие средств. Если этого не сделать, то присутствует большая вероятность, что очаговая пневмония перейдет в хроническую форму.

Что собой представляют очаги и как их выявить?

Сейчас очаговые образования в легких делят на несколько категорий исходя из их количества:

- Одиночные.

- Единичные – до 6 штук.

- Множественные – синдром диссеминации.

Присутствует разница между международно принятым определением того, что такое очаги в легких, и тем, что принято в нашей стране. За рубежом под данным термином понимают наличие участков уплотнения в легких округлой формы и диаметром не более 3 см. Отечественная практика ограничивает размер 1 см, а остальные образования относит к инфильтратам, туберкуломам.

Важно: компьютерный осмотр, в частности томография, позволят с высокой точностью определить размер и форму поражения легочной ткани. Однако необходимо понимать, что и у этого метода обследования есть свой порог погрешности.

Фактически, очаговое образование в легком представляет собой дегенеративное изменение легочной ткани или скапливание в ней жидкости (мокроты, крови). Правильная характеристика одиночных очагов легких (ООЛ) – это одна из важнейших проблем современной медицины.

Важность задачи заключается в том, что 60-70% из вылеченных, но потом вновь появившихся таких образований, – злокачественные опухоли. Среди общего количества выявленных ООЛ при прохождении МРТ, КТ или рентгенографии их часть составляет менее 50%.

Однако для уточнения диагноза необходимо сдать дополнительные анализы. Аппаратного обследования для выдачи медицинского заключения недостаточно. До сих пор повседневная клиническая практика не имеет единого алгоритма проведения дифференциальной диагностики для всех возможных ситуаций. Поэтому врач каждый случай рассматривает в отдельности.

Туберкулез или воспаление легких? Что может помешать, при современном уровне медицины, произвести точную диагностику аппаратным методом? Ответ прост – несовершенство оборудования.

На самом деле, при прохождении флюорографии или рентгенографии сложно выявить ООЛ, размер которого меньше 1 см. Интерпозиция анатомических структур может сделать практически невидимыми и более крупные очаги.

Поэтому большинство врачей советует пациентам отдать предпочтение компьютерной томографии, которая дает возможность рассмотреть ткани в разрезе и под любым углом.

Это полностью устраняет вероятность того, что поражение будет закрыто сердечной тенью, ребрами или корнями легких.

То есть рассмотреть всю картину в целом и без вероятности фатальной ошибки рентгенография и флюорография попросту не может.

Следует учитывать, что компьютерная томография позволяет выявить не только ООЛ, но и другие виды патологий, такие как эмфиземы, пневмонии. Однако и у этого метода обследования есть свои слабые места. Даже при прохождении компьютерной томографии могут быть пропущены очаговые образования.

- Патология находится в центральной зоне – 61%.

- Размер до 0,5 см – 72%.

- Маленькая плотность тканей – 65%.

Установлено, что при первичном скрининговом КТ вероятность пропустить патологическое изменение тканей, размер которого не превышает 5 мм, составляет около 50%.

Если же диаметр очага более 1 см, то чувствительность аппарата составляет более 95%. Для увеличения точности получаемых данных используют дополнительное программное обеспечение для получения 3D-изображения, объемного рендеринга и проекций максимальных интенсивностей.

Анатомические особенности

В современной отечественной медицине присутствует градация очагов, исходя из их формы, размера, плотности, структуры и состояния окружающих тканей.

Точная постановка диагноза на основании КТ, МРТ, флюорографии или рентгенографии является возможной лишь в исключительных случаях.

Обычно в заключении дается лишь вероятность наличия того или иного недуга. При этом непосредственно самому местонахождению патологии не придается решающего значения.

Большое значение уделяется тому, какими являются контуры очагов.

В частности, нечеткий и неровный абрис, при диаметре поражения более 1 см, сигнализируют о высокой вероятности злокачественного процесса.

Однако если присутствуют четкие края, это еще не является достаточным основанием для прекращения диагностирования пациента. Такая картина часто присутствует при доброкачественных новообразованиях.

Особое внимание обращают на плотность тканей: исходя из этого параметра, врач имеет возможность отличить пневмонию от рубцевания легочной ткани, например, вызванной посттуберкулезными изменениями.

Очаговые изменения в легочной ткани могут быть спровоцированы как достаточно легко поддающимся лечению заболеванием – пневмонией, так и более серьезными недугами – злокачественными и доброкачественными новообразованиями, туберкулезом. Поэтому важно своевременно их выявить, в чем поможет аппаратный метод обследования – компьютерная томография.

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Очаги в лёгких на КТ — что это может быть и как выглядят очаговые изменения

КТ – один из современных и эффективных методов диагностики. Суть процедуры состоит в том, что с помощью рентгеновского излучения и компьютерной программы выполняется послойный снимок нужного органа. Внутри томографа зафиксирована рентгеновская трубка.

Во время сеанса часть аппарата вращается вокруг пациента и может сделать тысячу снимков в секунду. Компьютерная программа сводит их в одну картинку и создает объемное изображение. Полный цикл обследования органов грудной клетки производится за 5-10 минут.

Компьютерную томографию назначают для исследования любых органов и систем организма. Томограмма ОГК (органов грудной клетки) — наиболее информативна, ведь по ее результатам пульмонолог видит бронхи, сосуды в легких, форму альвеол, трахею и размер лимфоузлов. Рассмотрим, как расшифровывается снимок, что означают очаги на легких, разберемся в их разновидностях.

В каких случаях проводится кт легких?

Если врач по результатам осмотра, жалобам пациента или иным признакам заподозрит какое-либо легочное заболевание, есть вероятность, что будет назначена КТ органов грудной клетки. Рассмотрим основные показания к этому исследованию:

- врач подозревает наличие образования в легких либо в области средостения, плевры;

- если рентген показал затемнение неясного характера в отдельных участках легких;

- при пневмонии, туберкулезе легких;

- выявление опухоли в легких на начальной стадии, если у пациента обнаружены злокачественные клетки в мокроте;

- после операции по удалению раковой опухоли для выявления рецидивирующего процесса.

Есть масса иных показаний к проведению КТ органов грудной клетки. Это весьма эффективное исследование, его часто назначают после рентгенографии, если снимок малоинформативен.

Что может показать снимок томографии легких?

Компьютерная томография ОГК позволяет диагностировать многие заболевания. По ее результатам специалист сможет:

- поставить уточненный диагноз;

- определить локализацию процесса, его стадию;

- назначить эффективное лечение;

- контролировать динамику терапии, назначив повторную томографию;

- оценить состояние легких, плотности тканей, внешний вид альвеол, измерить дыхательный объем;

- рассмотреть большинство легочных сосудов, легочную артерию, верхнюю полую вену, трахею, бронхи, лимфатические узлы.

Причины появления в легких субплевральных очагов

Характерно, что патологические образования могут никак не проявляться. Многие пациенты не предъявляют жалоб — у них отсутствует кашель, слабость, боль в грудине.

Одиночный очаг определяется как уплотнение легочной ткани, диаметр которого — 1-10 мм. Чаще изменения тканей легких визуализируются при таких состояниях:

- пневмония;

- первичный или хронический очаговый туберкулез;

- эмболия легочных сосудов;

- опухолевые заболевания, их последствия (метастазы, лимфогранулематоз, ретикулез);

- отечные явления как результат аллергии;

- повреждения грудной клетки, кровотечения.

Субплевральные очаги – это ограниченные участки измененных тканей, расположенные под плеврой, которая представляет собой оболочку легкого. Как правило, данный вид образований незаметен на плановой флюорографии или рентгенограмме, зато он обнаруживается на КТ.

Причины появления субплевральных очагов:

- туберкулез;

- злокачественные образования;

- очаговый фиброз.

Очаги в легких субплевральные и полиморфные — что это может быть — Дыши

22.01.2020

Плотность легочной тканив базальных сегментах может понижаться до –900…—950 HU,

что свидетельствует о развитии эмфиземы.

Эмфизематозные буллы могутобразовываться и в верхних долях вдоль поверхности костальной, медиастинальнойи междолевой плевры. Они приводят к оттеснению очагов и инфильтратов в центр

легочной ткани, к корню легкого.

В заключительной стадии эти изменения можно

определить как «сотовое легкое» (рис. 8).

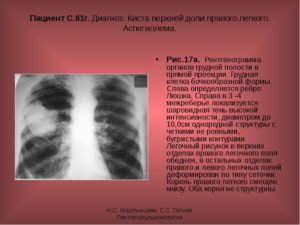

Рис. 8. Высокоразрешающая КТ.Исход хронического гематогенно-диссеминированного туберкулеза в «сотовое

легкое» с фиброзом и большим количеством полиморфных очагов с обеих сторон.

-11-

Лимфогенные туберкулезныедиссеминации отличаются особенностями, на основании которых можно предполагатьих патогенетический механизм развития. К ним относятся преобладание очаговыхвысыпаний (чаще милиарных) в средних отделах, на уровне корней, и меньшая их

выраженность в верхушечных и базальных сегментах легких.

Найбольшие изменениялокализуются в передних и задних сегментах верхних долей, в верхушечныхсегментах нижних долей, а также в язычковых сегментах и средней доле. Другимотличительным признаком лимфогенной природы диссеминации являетсянеравномерность поражения легких с чередованием измененных и нормальных

участков.

При этом расположение очагов и преобладание интерстициальных измененийсоответствует границам определенного лимфатического коллектора глубокого или

поверхностного.

В большинстве случаев в патологический процесс вовлекаетсяглубокая лимфатическая сеть легкого, в результате чего изменения локализуются в

глубине легочной ткани, вдоль сосудов и бронхов (рис. 9).

Рис. 9. Высокоразрешающая КТ.Лимфогенный диссеминированный туберкулез. С обеих сторон множественные мелкиеочаги на фоне интерстициальных изменений. Распределение очагов в легочной тканинеравномерное, с вовлечением в патологический процесс преимущественно глубокой

лимфатической сети (стрелки).

В каждой доле можновыявить один или несколько изолированных участков очагового уплотнения легочнойткани неправильной формы, широким основанием обращенных к плевре, а вершиной к

корню легкого. Нечеткие очертания сосудов, линии Керли в сочетании с увели-

-12-

ченными лимфатическими узлами

корней легких и средостения, также признаки лимфогенной диссеминации.

В техслучаях, когда патологические изменения располагаются преимущественно вкортикальных отделах легких, на границе поверхностной и глубокой лимфатическойсети, очаги располагаются в виде широкой полосы вдоль грудной стенки и

средостения. При этом глубокие и прикорневые отделы легких остаются малоизмененными.

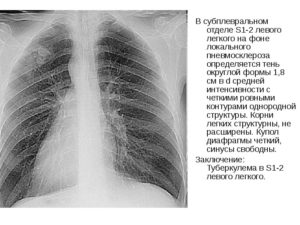

ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

Очаговый туберкулезлегких характеризуется наличием немногочисленных очагов, преимущественнопродуктивных, на ограниченном участке и занимающих 1-2 сегмента одного или

обоих легких.

К нему относятся как недавно возникшие, свежие процессы сразмером очагов менее 10 мм, так и более давние (фиброзно-очаговые)

образования, но с явно выраженными признаками активности процесса.

ПрименениеКТ необходимо в тех случаях, когда при обычном рентгенотомографическомисследовании наличие очагов сомнительно или не удается детально оценить иххарактер. Очаги располагаются в респираторном отделе и в глубине легочной ткани

перибронхиально.

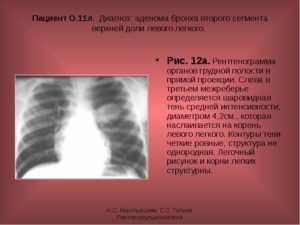

Типичная их локализация – верхушечный и задний сегментыверхней доли, реже в верхушечном сегменте нижней доли. Чаще очаги имеютполиморфный характер, типично сочетание одного или двух крупных очагов с

большим количеством мелких и средних (рис.10).

Рис.10. Высокоразрешающая КТ. Вверхней доле левого легкого полиморфные очаги с нечеткими контурами, часть их

сливается друг с другом (стрелка).

-13-

Очаги обычно имеют однороднуюструктуру, в центре некоторых крупных могут быть видны поперечные просветыбронхов, которые от полостей деструкции отличаются соответствием размеровпросветления калибру бронхов такого же порядка на аксиальных снимках иизменением формы при реконструкциях.

Истинные полости в очагах имеют болеекрупные размеры, эксцентричное расположение, выявляются только привысокоразрешающей КТ. При активизации туберкулезного процесса контуры крупныхочагов становятся неровными и нечеткими, мелкие очаги диаметром 1-3 ммрасполагаются вокруг.

Они локализуются преимущественно в стенках вторичныхлегочных долек и внутридольковых перегородок (межацинозных). Развитиелимфостаза приводит к утолщению и уплотнению этих интерстициальных структур,

повышению плотности легочной ткани при денситометрии.

Рис. 11. Высокоразрешающая КТ.Прицельная реконструкция правого легкого. В S 1-2 полиморфные очаги стенденцией к слиянию и нечеткими контурами, в некоторых с субплевральным

расположением мелкие полости распада (стрелка).

Длительное течениеочагового туберкулеза, особенно на фоне антибактериальной терапии, приводит ксущественному изменению компьютерно-томографической картины. Наряду с очаговымиизменениями в легочной ткани появляются участки панлобулярной и парасептальнойэмфиземы, мелкие эмфизематозные буллы, а также фиброзные линейные тяжи,

направленные из зоны патологических изменений к плевре.

-14-

Рис. 12. Высокоразрешающая КТ.Прицельная реконструкция левого легкого. Очаговый туберкулез, хроническоетечение. Крупные очаги с четкими контурами на фоне участков вздутия легочной

ткани (стрелки).

Объем пораженныхсегментов постепенно уменьшается за счет развития локального пневмосклероза. Врешении вопроса о длительности существования туберкулезного процессавысокоразрешающая КТ имеет значительные преимущества перед обычным

рентгенологическим исследованием.

Объективное измерение курсором уменьшенияразмеров крупных очагов, исчезновение или уменьшение количества мелких очаговпри динамическом наблюдении, свидетельствуют о положительной динамике

патологического процесса.

Исходом очагового туберкулеза у большинства больныхявляется образование мелких линейных рубцов, включения извести в очаги, полости

буллезной эмфиземы и локальное утолщение костальной плевры.

В отличие отначальных изменений, мелкие очаги в интерстиции стенок долек отсутствуют, что

имеет значение для определения активности туберкулезного процесса.

Очаги в легких: что это может быть и как влияет на организм

Очаговые образования в легких представляют собой уплотнения тканей, причиной которого могут выступать различные недуги. Причем для установки точного диагноза осмотра врача и рентгенографии оказывается недостаточно. Окончательный вывод можно сделать только на основе специфических методов обследования, подразумевающих сдачу анализа крови, мокроты, пункцию тканей.

Важно: мнение о том, что причиной множественного очагового поражения легких может выступать только туберкулез – является ошибочным.

Речь может идти о:

- злокачественных новообразованиях;

- пневмонии;

- нарушениях обмена жидкости в дыхательной системе.

Поэтому постановке диагноза должно предшествовать тщательное обследование пациента. Даже если врач уверен, что у человека очаговая пневмония, произвести анализ мокроты необходимо. Это позволит выявить патоген, что стал причиной развития недуга.

Сейчас некоторые пациенты отказываются от сдачи некоторых специфических анализов. Причиной этого может быть нежелание или отсутствие возможности посетить клинику из-за ее удаленности от места проживания, отсутствие средств. Если этого не сделать, то присутствует большая вероятность, что очаговая пневмония перейдет в хроническую форму.

Очаговые изменения верхней доли правого легкого

Очаговые образования в легких представляют собой уплотнения тканей, причиной которого могут выступать различные недуги. Причем для установки точного диагноза осмотра врача и рентгенографии оказывается недостаточно. Окончательный вывод можно сделать только на основе специфических методов обследования, подразумевающих сдачу анализа крови, мокроты, пункцию тканей.

Важно: мнение о том, что причиной множественного очагового поражения легких может выступать только туберкулез – является ошибочным.

Речь может идти о:

- злокачественных новообразованиях;

- пневмонии;

- нарушениях обмена жидкости в дыхательной системе.

Поэтому постановке диагноза должно предшествовать тщательное обследование пациента. Даже если врач уверен, что у человека очаговая пневмония, произвести анализ мокроты необходимо. Это позволит выявить патоген, что стал причиной развития недуга.

Сейчас некоторые пациенты отказываются от сдачи некоторых специфических анализов. Причиной этого может быть нежелание или отсутствие возможности посетить клинику из-за ее удаленности от места проживания, отсутствие средств. Если этого не сделать, то присутствует большая вероятность, что очаговая пневмония перейдет в хроническую форму.